Послание друзьям… из мира тишины

Умер поэт Анатолий Кобенков. Сколько раз приходилось писать о нем при жизни и по поводу жизни — вышла ли книжка, случился ли юбилей; а то он привез к нам свой очередной фестиваль поэзии или устроил в Иркутске выездной круглый стол по проблемам толстых литературных журналов… Но как говорить о нем словами «был», «писал», «говорил»?!

Полтора года назад Анатолий Кобенков перебрался с семьей в Москву — там когда-то учился в Литинституте, там были друзья и однокашники, туда уводили душевные и духовные связи. Может быть, тесновато стало в Иркутске… Одним словом, перебрался, — но для иркутян остался по-прежнему своим. Иркутянином его многие считали и тогда, когда он жил еще в Ангарске, а уж переехав в областной центр, он стал своим и подавно. Да и сделал для Иркутска очень много. Он работал в журналистике — несколько лет в «Молодежке», потом — в толстой газете «Зеленая лампа», посвященной культуре; он вел авторскую передачу на телевидении; он консультировал молодых в Союзе писателей…

Кстати, о союзах. Когда-то он вступал в общий — Союз писателей СССР. После раскола в рядах собратьев ему ближе оказался союз «евтушенковский» (СРП), и вскоре он возглавил в Иркутске организацию Союза российских писателей. Для нее, для своей организации, он выходил у городской администрации Дом литераторов, который отремонтировал, привел в рабочее состояние, навел в нем уют. Там стали собираться иркутские литераторы для своей работы — обсуждали рукописи и книги, проводили выставки иркутских художников, здесь работали над альманахом «Иркутское время», здесь принимали гостей — участников круглых столов, поэтов, прилетавших на им же придуманный и организуемый ежегодно фестиваль поэзии на Байкале…

Но отношения с Иркутском при всем том не были безоблачными. Горько сегодня об этом говорить, но находились здесь люди (впрочем, судя по нелюдским поступкам, скорее нелюди), способные написать (!) и анонимно опубликовать (!) некролог на него, живущего и работающего поэта. В чем была его вина? Все просто: всегда были и есть серые Сальери, которые не прощают другим таланта. И ему этот «грех» простить не могли. А у Кобенкова было еще одно «слабое место». Сегодня, когда еврейский вопрос раздувают на пустом месте, быть человеком этой национальности — уже проступок…

Он болезненно переживал такие выверты, понимая, что ответом на подобное может быть только его невозмутимость и — работа, работа, работа. То есть — поэзия.

И он работал, находя на это и время, и душевные силы, и выпустил двенадцать книг, каждая из которых достойна отдельного разговора. Он оставался Поэтом милостью Божией, и попадать под обаяние его музы — это настоящее читательское счастье.

Работал, — но, как он сам признавался, не мог порою не чувствовать себя чужим в родном городе, одиноким — среди многочисленных друзей и поклонников. Может быть, такова вообще природа поэта — идти в мир с обнаженным сердцем, даже когда чувствуешь, как в эту обнаженность летят грязные камни. И писал он, храня в душе и эту любовь, и эту боль. Писал — о друзьях и одиночестве, о маме и безвестном парикмахере, о муравье и овраге, о жизни и смерти, — с легкостью превращая каждую тему в большую и значительную, делая каждое живое существо не только центром своего внимания, но и центром Вселенной. Он много думал о душе и о смерти, о божественном в человеке и о Боге, непостижимом для человека… Вслед за ним и мы, это читающие, приподнимаемся над суетой и становимся как минимум добрее.

Да, его книги мы будем читать и читать, воспринимая стихи как диалог с другом, ушедшим в тишину… Ушедшим навсегда.

Прости нас, Толя…

Любовь Сухаревская

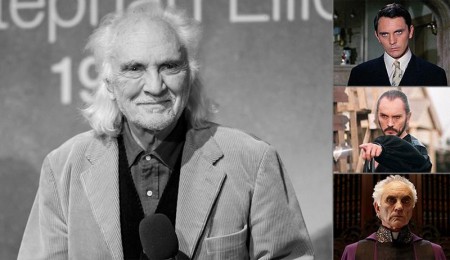

Анатолий Кобенков

Строка, уставшая от странствий

Послание друзьям

Летят года, торопятся…

Увы,

растут долги — попробуй рассчитаться…

Друзья мои, мне помнится, что вы

умели жить, и плакать, и смеяться…

В который раз нам желтый лист кружит,

в который — соловьи отголосили?

Так юность далека,

что кутежи

нам даже жены верные простили —

куда она, с кем песенки поет

в каких краях печали рифмой лечит?

Уже мой семилетний обормот

не верит в то, что были вы беспечны…

Я помню, как ходили вы вразнос,

бледны от голода и общежитских шумов,

как вы любили,

думая всерьез

о том,

о чем забыли нынче думать…

Друзья мои, как труден наш союз

в средине дня на первом перевале!

Молюсь земле,

кузнечикам молюсь,

чтобы они о вас не забывали,

стучусь в деревья,

кланяюсь ручью,

далеким звездам и дорожной пыли…

Ни долгих дней,

ни славы не хочу —

хочу, чтобы о вас не позабыли…

В полночный час сойдемся за столом,

махнем на годы и вина пригубим…

Давайте будем счастливы потом,

когда несчастных рядышком не будет,

давайте будем молоды сейчас,

сейчас — бездомны

и сейчас — пристрастны,

хотя бы потому,

что после нас

земле и людям стоит быть прекрасней,

Хотя бы потому,

что наш успех

придет не так,

как мы того желали

в начале дня,

чтоб досчитаться всех

в средине дня на первом перевале…

* * *

Тонко-тонко пахнет подорожник, —

ночью дождик раны врачевал,

подходил к палатке осторожно,

ни одной ромашки не примял;

ночью птицы нехотя молчали,

комары просились на постой…

Жизнь моя с любыми мелочами

показалась доброй и простой…

Что бы мне друзья ни говорили,

чем бы свое сердце ни обжег, —

я подумал:

зря мне подарили

острый нож

и меткое ружье.

Кто обидит:

островок в тумане,

Камень, покатившийся в Байкал?

Или ты, кузнечик,

что в кармане

у меня всю ночку ночевал?

* * *

Зимой, весною, осенью и летом

Я вас любил.

Вы помните об этом?

Я приносил вам самый первый снег,

который таял на ресницах ваших,

а если вам ночами было страшно,

я вместе с ним являлся к вам во сне.

Зимой, весною, осенью и летом

Я к вам спешил.

Вы помните об этом?

Я приносил багул вам по весне,

и ваши стены розовыми были,

а если вы кого-нибудь любили,

я вместе с ним являлся к вам во сне —

зимой, весною, осенью и летом

я вас любил.

Вы знаете об этом.

Я стал цветком, засохшим на окне,

листком, истлевшим в книжке позабытой,

и, может быть, поэтому сердитым

я всякий раз являюсь к вам во сне

зимой, весною, осенью и летом…

Я не устал.

Не думайте об этом.

Прощание с оврагом

Я — Анатолий, ты — овраг,

а те, кто

нас разлучат, не ведая о том,

что мы друзья —

Прораб и Архитектор,

Какой-то ЖЭК и некто Управдом…

И грянут свадьбы, захлебнутся тризны,

вздохнут борщи, срифмуются тела

над корочкой, что мыши не догрызли,

над лебедой, что тьму не допила…

Над тенью света, сетью краснотала,

Моноклем филина и кашлем мотылька

Взойдут дома, распустятся кварталы,

Опустится всеобщая рука

на перышко, пропахшее скворешней,

на старые — из детства — корабли

и на тебя,

единственно безгрешный

мой родственник по линии земли…

* * *

И ты меня переживешь,

мой ангел,

а пока

переживи со мною дождь,

дорогу, облака,

сирень, которая цветет,

а завтра отцветет,

свирель, которая поет,

а завтра отпоет,

и смерть,

которая придет

и к деду отведет…

Переживи меня, мой друг,

не покидай, мой друг,

ни первый луч, ни дальний луг,

ни предвечерний звук…

Ты рядом, но уже сейчас

я говорю: любил, —

чтоб свет, которому без нас

и белый свет не мил,

светил тебе и в дальний час,

как час назад светил…

* * *

Все на свете остается —

ты уйдешь,

но не уйдут

ни деревья, ни колодцы.

Что во тьме тебя найдут.

Ты и мнишь себя счастливым

оттого,

что все твое

остается —

и крапива,

и ожоги от нее…

* * *

Спасибо лесу

за то, что — лес,

лосю — за то, что лось…

нравится мне,

что для этих мест

трактора не нашлось…

и там — тишина, и здесь — тишина,

залежи тишины!

И коли не трогает их страна,

Они для нее важны —

Спасибо!

За небо, что над рекой

возится в камыше,

за то, что трубке моей

легко

дышится в шалаше…

Все, что надобно, — под рукой,

рядышком,

при душе…

* * *

Только подумаю, что со мной сталось, —

разом полынь на губах:

все, чем я мыслил себя, пораспалось

в урночках или гробах…

Комья на крышках, звезды на крышах… —

Вот вам и весь матерьял

жизни, что трогал, правды, что слышал,

радости, что растерял…

Стансы

После грома развилка горчит грибами,

после гама — воздух — твоими губами

переслащен, но солон… После семи

хорошо прикладываться стихами

или к долу, который забит гробами,

или к дому, который набит детьми.

После блуда не стоит тревожить Бога

ни молитвой, ни дойной или эклогой —

придержи для ада свое добро…

Жизнь танцует от печки, а смерть — от порога,

но у той и этой саднит дорога

под лопаткой, притом, что и лес — в ребро.

После долгой жизни: что брус, что никель —

все равно; плевать, за какой стеной —

земляной иль глиняной — кто вас кликал,

над какою люлькой взошла грустника,

из какой — ей встречь — поднялась болика

и какая прет из тебя брусника,

затыкая губы твои тишиной…