Реформа платного образования в вузах России: государство снова повернуло не туда?

С 1 сентября 2026 года в российских государственных вузах начнётся очередная масштабная реформа платного образования, направленная на перераспределение коммерческих мест в пользу специальностей, признанных приоритетными для экономики. Законопроект внесён в Госдуму РФ группой депутатов под руководством председателя Совета Федерации Валентины Матвиенко и спикера нижней палаты Вячеслава Володина.

Документ, первое чтение которого запланировано на май 2025 года, имеет высокие шансы на принятие благодаря влиянию его авторов.

Законопроект предусматривает, что правительство будет регулировать количество платных мест в вузах, ориентируясь на потребности рынка труда. Абитуриентам, выбирающим направления, не вошедшие в список приоритетных, придётся столкнуться с сокращением набора, ростом стоимости обучения и ограничением доступа к льготным образовательным кредитам с годовой ставкой 3%.

По данным Министерства науки и высшего образования, в 2024 году в России насчитывалось 1,2 миллиона платных студентов, что составляет 48% от общего числа учащихся вузов, из них подавляющее большинство обучалось на специальностях, не имеющих спроса на рынке труда. Ожидается, что новые правила затронут не менее 500 000 мест, особенно в гуманитарных и творческих направлениях.

По предварительным данным Минобрнауки, приоритет отдадут инженерии, IT, медицине и агротехнологиям, где дефицит кадров в 2024 году составил 300 000 специалистов. К этой же дате будет установлен минимальный порог стоимости обучения — не ниже затрат бюджета на одного бюджетного студента, которые в 2024 году составляли 350 000 рублей в год.

В то же время модные ещё не так давно специальности юристов, экономистов и таможенников практически мало востребованы. Уже 2023 году 40% выпускников не работали по специальности, в 2024 году эта цифра только увеличилась.

Причины реформы очевидны: экономика, сжатая санкциями и дефицитом кадров, требует целевого подхода. В 2023 году вузы выпустили 1,1 миллиона специалистов, но лишь 40% трудоустроились по специальности.

При этом успешность дорогостоящей реформы вызывает серьезные вопросы и даже критику. Тот факт, что студент окончит обучение по госпрограмме по какой-то специальности, совершенно не означает, что он впоследствии станет по ней работать. Уже сейчас на медицинские специальности огромный конкурс, однако государство может предложить выпускникам медицинских вузов только низкооплачиваемую работу в сельской местности. Аналогичная ситуация и с педагогическими специальностями.

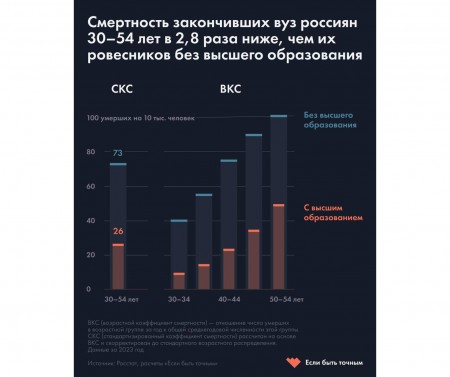

Кроме того, не следует забывать, что многие вчерашние школьники идут в вузы не за профессией, а из соображений престижа, уклонения от призыва в армию, по настоянию родителей и так далее, и вовсе не намерены в дальнейшем работать по избранной профессии. Основная проблема заключается в том, что для достижения приемлемого уровня зарплаты и положения в обществе, молодом специалисту требуются годы упорной работы, во время которых он прозябает на минимальных уровнях доходов. В то же время, как говорится, вакансии курьеров с зарплатой на порядок выше зарплаты учителя всегда открыты.

Также следует понимать, что сокращение набора на «неприоритетные» направления, такие как юриспруденция или экономика, где в 2024 году обучалось 320 000 платных студентов, может ограничить выбор абитуриентов и усилить социальное неравенство. Рост стоимости коммерческого обучения сделает вузы недоступными для среднего класса, чьи доходы стагнируют, который остаётся интеллектуальной основой государства.

Из содержания законопроекта очевидно, что законодателей интересуют исключительно количественные показатели процесса. Между тем российские вузы находятся в глубочайшем кризисе в отношении уровня образования, так как подавляющая часть преподавательского состава не обладает достаточными познаниями в современных направлениях и технологиях, и традиционно транслирует студентам истины полувековой давности.